“升龙”还是“翻车”?始祖鸟×蔡国强事件背后的时尚与艺术教育启示

一场“升龙”,点燃了谁的怒火?

9月19日,海拔5500米的西藏喜马拉雅山脉江孜热龙地区,三幕彩色烟花依次绽放。艺术家蔡国强将其称为“升龙”,原本期望呈现自然与艺术的对话。然而,这场耗资不菲的艺术营销项目,在短短48小时内演变成一场公关灾难。

随之而来的是品牌信任的崩塌与市值的急剧蒸发——始祖鸟母公司亚玛芬体育股价大跌,安踏体育市值一日蒸发约60亿港元。

主办方声称活动采用了环保可降解材料,并制定了“预防—监测—恢复”的全链条环保方案。他们甚至表示已通过盐砖引导鼠兔等小型动物离开燃放区。

然而,网络流传的现场视频显示,爆破产生的彩色烟尘持续弥漫近十分钟。很快,#始祖鸟欠喜马拉雅山一声道歉#等话题登上热搜榜。

公众的质疑声此起彼伏:在生态脆弱的高原燃放烟花是否违背“无痕山林”原则?环保材料是否真的意味着零影响?

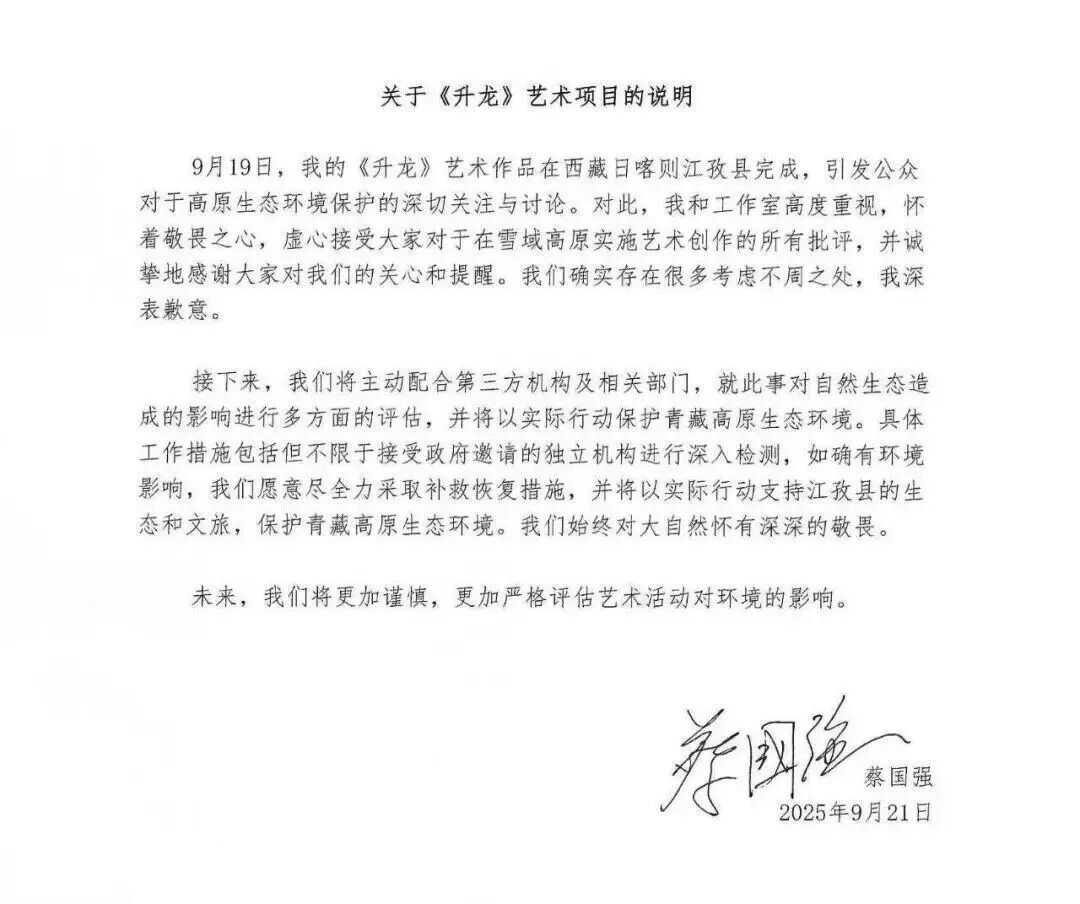

日喀则市委、市政府迅速成立调查组赶赴现场核查。在舆论压力下,蔡国强工作室与始祖鸟先后发布致歉声明。始祖鸟删除了相关活动宣传帖,并开通专属邮箱征集公众意见。

图片来自网络

时尚与营销学生可以学到什么?

品牌价值观的自洽性

在当代时尚与营销领域,品牌不再仅仅是产品,而是价值观的集合。消费者尤其是年轻一代(Z世代、Alpha世代)更加关注品牌是否言行一致。

当我们时尚专业与营销学生做品牌策划或创意活动时,不能只看“视觉冲击”,还必须审视是否与品牌长期定位一致。否则,“短暂的曝光”会换来“长期的信任流失”。

跨界合作的风险管理

艺术与商业的合作常常产生火花,但也容易失控。蔡国强的作品充满文化象征性,但对“可持续”敏感议题缺乏充分预判。

在未来的职业中,学生若进入品牌、广告、公关或时尚管理岗位,需要学会从多维度评估风险,包括社会议题、环境议题、受众心理。

新消费环境下的批判性思维

网络时代,消费者本身就是监督者和评论者。同学们需要具备批判性思维,学会换位思考:如果我是消费者、媒体、环保组织,我会如何解读这场活动?

这不仅是策划层面的要求,更是创意人自我保护的能力。

英美艺术院校教你如何规避营销失败

在英美艺术院校的教育体系中,伦理决策是创意人才培养的核心要素。以伦敦艺术大学伦敦时装学院(LCF)的时尚市场营销与内容创作专业为例,课程强调“整合营销传播的策划和执行,考虑品牌战略、活动和受众”。

美国本科市场营销专业则通过实战教学模式培养学生责任感。学生会参与美国市场营销协会举办的全国性营销大赛,针对实际企业面临的营销难题,提出创新性解决方案。这种教育模式强调每一个营销决策都需考虑伦理影响。

跨学科思维是避免此类失误的另一关键。美国高校会邀请企业高管、营销专家走进课堂,开展讲座与工作坊,分享行业最新动态与实战经验。这种产学研深度融合的模式帮助学生理解营销决策的多维度影响。

可持续性与伦理营销已成为前沿课程的核心内容。诸如伦敦时装学院的课程设置中,包含“未来与创新”等模块,引导学生探索可持续营销的创新方案。学生通过学习,掌握如何将环保理念真正融入品牌战略而非仅作为营销话术。

图片来自网络

基于始祖鸟事件教训,结合英美艺术院校的教学理念,我们总结出五点艺术营销应遵循的原则:

价值观一致性原则

营销活动必须与品牌核心价值严格保持一致。始祖鸟的困境在于其“户外”基因与“高山环保”形象被烟花秀的实际影响所颠覆。

生态尊重原则

特别是在脆弱生态环境中,艺术创作应遵循“无痕山林”理念。品牌需要意识到,在生态敏感区域,即使小规模的干预也可能造成不可逆的损害。

文化敏感性原则

营销活动需尊重当地文化传统。部分藏族网友认为始祖鸟的烟花秀无视“敬山神”的传统文化,将商业凌驾于信仰之上。

透明沟通原则

当环保成为营销主张时,品牌必须提供可验证的证据,并坦诚接受公众质疑。始祖鸟所谓的“环保材料”因为缺乏透明披露和第三方验证,反而加剧了公众的不信任。

长期主义原则

真正的环保营销不应追求短期热点,而应致力于长期投入。品牌真正的成功,应该是在长期的行动中,落实环保责任与价值。

对艺术留学生的启示

对于有志于从事时尚和创意营销的艺术留学生来说,这一案例提供了宝贵的经验。

首先,在专业学习阶段就应培养伦理决策习惯。伦敦时装学院的时尚营销课程中包含“工作经验学习”模块,学生可在实习中直面真实商业场景中的伦理困境。

其次,拓展跨学科知识至关重要。美国市场营销专业会引导学生从心理学、社会学等多学科视角分析消费者行为。这种跨学科训练有助于预见营销活动可能产生的多维影响。

再者,掌握可持续营销的工具与方法。美国高校会教授学生如何运用大数据分析用户画像,实现精准营销,同时也会强调这些工具在环境可持续方面的应用。

最后,培养批判性思维能力。英美院校会通过案例分析法,让学生剖析经典成功与失败案例。始祖鸟事件无疑将成为未来课堂上的重要分析素材。

始祖鸟与蔡国强的烟花秀,本意是“升龙”,结果却“升温”了环保争议,成为一次公关危机。但从艺术教育的角度来看,它为学生提供了一个极佳的学习样本:

对时尚与营销学生来说:这是品牌建设中“价值观一致性”的现实案例。

对艺术与设计学生来说:这是创作与社会责任之间张力的反思。

对申请英美院校的同学来说:这是理解“为什么西方院校强调批判性思维、跨学科视角和社会责任”的最佳注脚。

艺术并不只是美学的追求,它更是与社会、文化、价值观的持续对话。如何在创意中兼顾责任,如何在自由中承担约束,也许正是你未来在海外课堂上会被不断追问的问题。

如果你正在准备申请海外艺术与设计院校,不妨从这次“灾难型营销”中提前上好这一课:创意要大胆,但思考必须更深刻。

AIVA公众号

AIVA公众号 小红书:AIVA当代首饰

小红书:AIVA当代首饰 AIVA当代首饰

AIVA当代首饰 AIVA国际课程中心

AIVA国际课程中心 沪公网安备 31010602004641号

沪公网安备 31010602004641号