AIVA对谈回顾 | 人类学家项飙:“人和人之间关系的构造,需要差异的弹性。”

在上周六 2020 AIVA Summer Show

“触不可及Touch”的线上开幕式中

有一个特别重要的环节让小伙伴们期待万分

那就是来自牛津大学人类学家项飚

与英国伯明翰城市大学艺术学院研究总监、

AIVA学术主持姜节泓教授的大咖对谈:

“两米外的世界”

相信看过十三邀的朋友,对项飚都不会陌生。他在节目中与许知远真诚而智慧的对话,曾在微博上被不断刷屏。作为一个人类学家,他能精准表述事情背后的规律与成因,道破现象表面的内核。

项飚18岁时保送进北大,26岁时硕士论文一发表就成为当代中国社会学经典。随后,免试进入牛津大学读博,博士论文获得人类学界的重要奖项——安东尼·利兹奖。现任牛津大学社会人类学教授。

6月6日,AIVA荣幸地与中国视觉艺术中心(CCVA)联合邀请到项飚与伯明翰城市大学艺术学院教授、中国视觉艺术中心(CCVA)总监姜节泓进行了一场线上对谈,话题包含:社会距离如何改变公共空间与人的互动、物理交往的“不可控”与线上生活的“可控”,以及疫情下对“等待”的重新发现......

6月6日线上研讨会视频截图

当天错过直播的同学,福利来啦!今天我们将把对谈的完整视频和文字整理分享给大家,不要为了错过而遗憾了!

以下为对谈内容视频

以下为对谈内容文字整理

姜节泓:从年末岁初发生了这样的疫情,一直席卷了整个世界。我们也发现在这样的疫情中,我们的生活遭受了不同程度的影响和冲击,我们平时的一些习惯,也因为疫情正在渐渐地潜移默化地改变。我们这个系列将会请到七位来自不同领域的专家和学者,从他们的各自的知识领域和专业角度来跟我们一起分享他们所见所闻,所感受到的以及与疫情相关的一些思考。这是我们的第一次对谈,我们两个人都在英格兰,现在是早上的九点十七分,比中国晚了七个小时。感谢有这么多学生和学者参与到我们的讨论当中来。

我们可以从自身的日常经验开始谈起。在中国lockdown(封城)的时候,中国有中国的各种经验。那么我们两个人感受到更多的,是在英国的经验。到处可以听到一些标语口号,比如说“居家(stay at home)”,“保护医疗体系(protect NHS)”,“拯救生命(save lives)”,其中也要求民众能“保持社交的距离(keep social distancing)”。我们(在英国)的社交距离是两米,好像中国是一米五,不知道这个五十厘米的差距,会有多少影响。每个人保持两米的距离,我们是亲身感受到的,这种感受不是简简单单的在超市门口排队,大家会相距两米。同时,你在买菜的时候,你如果在不经意间去看货架的时候,和其他的消费者距离稍微近了一点的话,互相之间会有一些眼神上的互动。这种两米的距离,可能不仅仅是身体上的,同时也是一种心理上的。包括我们在外面散步,在公园里面的一条小径,面对面走来的人互相都要绕开,以保持着两米的距离。这两米的距离本身就是对我们平时所熟悉的日常很大的改变。

项飙:非常感谢节泓。我是搞社科研究的,对艺术圈我非常敬仰,但是不太懂,所以特别高兴有这个机会能够跟大家分享。我就觉得节泓和我像是摆地摊的,中国现在地摊经济的一个领先者。摆地摊儿吆喝就有很多人路过。所以我不知道地摊经济怎么解决间隔的问题,因为地摊经济的本身很重要的要点就是没有距离。地摊是最早的超市,它是一个前超市,让你零距离接触物品和卖货的人,你和其他的雇主都是零距离的接触。是这样的一个营造出一种没有距离感的空间,是地摊很重要的一个特色。所以今天我觉得是在网上摆一个地摊,但我确实没什么货,只能随便聊一下。

刚才节泓这个想法,两米之外的世界,这是一个很艺术家的观察,通过这样非常微观的一个视角要去看,他不一定会改变我们人和人的关系,但是他会是一个视角,让我们可能体验到或者重新思考,原来就存在着很多人和人之间关系的一些微妙的基因或者语法,就是调节我们关系的语法。原来这些语法是隐藏的,现在突然就出来了。比方说刚才节泓讲到眼神的问题,因为我们原来在大街上走是不需要有这种信息传递的,你在街上看到人过来的话,你其实是不会注意到他们,而现在,你要时刻注意到对方来一个人。倒并不是说我们为了保护自己,而是觉得要向对方显示,我知道你可能有的一个顾虑。所以当然跟东西方所谓的文化差别是有一点关系的,因为我们在东方一方面没有距离感,但是一方面在人的交往程度上这种身体接触不是特别重要。比方说握手,普通老百姓就没太有什么握手的经验,拥抱和接吻更是一般我们不太做的事情。但在西方这些都是很重要,然后一下子停下来,怎么样去替代接吻的这种问候方式就是一个问题。这里就是关于两米之外一个有意思的典型。

我突然想到了原来我们在大街上走,你跟一个人之间的交往,比方你在一个非常拥挤的车厢里面你是不注意到对方就有一个共存,然后可以擦肩而过。这种互动你就不用给对方一个信息,直接的、理所当然的。但现在就我要给你传达一个信息,不仅是说“我在这里”的信息,你在那里你已经看见我了,而是要传达知道政府有这么一个要互相间隔的规则——我要向你传达我知道这个规则,同时我也会注意到你有可能考虑的信息。这个意思就是我们之间的信息传递不是一个直接的水平的传递,而是要先经过一个上面的规则——参考一个共同的规则,然后才建立起我和你之间的关系。这样一个三角形的关系,把这个事情就变得比较复杂。其他的因素也就会进来,比方说对方是不是老年人,或者对方是不是戴口罩的亚洲人。你就会有很多的参考,要有很多这种象征性的语法结构来给对方要定位对方是怎么样一个人。

这个当然在脑子里过的速度是非常快的但是它引起的反应,也不仅是情绪,就是一种感觉,是相当复杂的。然后这个感觉当然会影响我们下一步的微笑,我们走路的速度和身体的姿态和当时的一些微观行为。当然我们至少现在完全没有证据,证明这次疫情会将会改变我们这些微观的互动方式。但是这个显示出我们原来那种非常自然的、没有注意到的那种交往和现在要通过一个第三方进行互动和传达信息交往之间的差异。这个会牵扯到很多关于基本制度还有一些社会结构上的问题。

姜节泓:对,你刚才提到我们可能对现在的很多情况做预判为时过早,因为我们现在正在过程当中。但是我们可以假借现在的情况去反思以前。你刚才所说的我们认为理所当然的关系,让我想到我们之前的人与人之间的距离。比如说我今天跟你第一次在街上碰到,两个男性朋友,找了一个咖啡馆一一坐下,我们之间的距离差不多应该是在一米五的样子,这样的距离让我们可以惬意地聊聊天。或者说你是我的上司,我的领导,我们的距离可能会稍微的拉开一点,会去潜意识地增加这种距离,去遵守或是维护这样的一种权力关系。还有一种可能,又比方说我们距离特别近的话,要么我们是在背地里议论什么,要么我们之间的关系忽然变得暧昧起来。之前的这种距离系统,它是非常flexible(灵活),非常有弹性的距离,是可变的,也具有创造力的。距离可以创造出一种occasion(场合),一种relationship(关系),或者是一种expression(身体的表情),甚至是一种community(社区模式)。而现在,当我们之间的必须间隔两米的时候,距离变得一致化了,这种一致化把之前的这种有弹性的东西僵化起来。而这种僵化后的距离关系不见得就是无效的,不见得就是没有功能的。它有点像睡觉之后落枕了,脖子还可以转,但是速度要放慢,不然的话会疼;疼了几次之后,会非常警觉,会很自觉地把整个身体一起转过去,那么身体运动就一致了,不会再随随便便乱动了。那么当我们之间的距离被规范化,被模式化之后,我们之间可能这种距离就变得特别没有弹性。这种弹性消失了,或者讲这种弹性要通过你刚才讲的三角关系才能够引而显现出来。

项飙:这里有两点我可以回应,第一点就是说是物理距离和社会关系距离之间的关系。在原则上他们两者之间的关系是非常微妙的,但这里有一个东西方文化差异在里头,拉美和欧洲以及北美这一块,他们社会距离和物理之间距离的应对关系是比较明确的,有亲密关系,然后是一般的同事关系、熟人关系,然后它会比较丰富,从接吻、拥抱、握手,然后你走路怎么走它有一系列的code(规则),它的语法比较分层的。然后,很粗略的讲亚洲非洲,我们一方面在社会距离上其实是非常丰富的,上下级关系远近关系都是非常微妙,但是不太通过物理空间上的距离体现出来,所以在亚洲你很难一下子从人和人的空间距离上来猜测双方关系。然后比方说,特别是在男性之间,青少年的勾肩搭背,这个是非常普遍的,在印度那就是更加普遍的,大家是认为在亚洲环境下基本上是认为一个很自然的一个友谊的表达。然后转变是不是说在这两个文化里面会产生不一样的效果,就是像节泓刚才提到的僵硬化,这是有意思的可以观察的一个现象。第二点,我觉得是更值得反思的,一个问题就是说原来我们人和人之间是有差异的,有上下级关系,然后通过物理空间的距离表达出来。现在一刀切,大家全部是两米,这个不管是在东方西方它会产生一个什么样的影响。是不是说让我们感觉到了大家的一种共同性。现在这个话语有很多了,就是说这个病毒是全人类共同的敌人,所以现在是我们全人类共同的战役。然后我们现在采取的措施当然还是有很多差异,但到现在是越来越趋同。大家觉得这口罩是要带的,互相的间距或是隔离是重要的,禁足甚至封城在某些情况下都是有必要的。措施越来越一致。现在我们大家在一个一致性的空间里面生活,面对一致性的问题,是不是让我们感觉人和人之间的关系更加紧密了,更加平等了?现在我们观察到的可能是相反的,我觉得蛮有意思——就是说现在观察到不仅是国和国之间的差距,更有国内我们的同胞之间的差距,我自己就有这样的经历。比方说我们的中学同班同学这样的一个圈子里面,会出现非常大的争议,这个争议不仅是对信息上分析的争议,很快转化为一种情绪上的。是有的时候是让人觉得有点焦虑的,因为原来多年的好朋友突然会在这个事件上出现裂痕。为什么会在面对这样一个共同的敌人,大家有一一套共同的方略,大家都在两米之外,为什么在这样一致性的情况下,反而会出现这些裂痕?回到刚才节泓讲到弹性的问题,因为人和人之间关系的构造,有的时候是需要差异性,需要一种弹性在里头的。如果你完全让大家都去遵守一个规则的话,这个时候人和人、自己和人和非常具体的一个对象之间没有弹性,在当时具体场景下面进行有机的互动的话,大家都是要抱着第三者原则去规范自己的行为,然后希望对方根据第三者原则去规范行为。这样,很快就出现裂痕,因为你对第三方原则究竟怎么样去理解,对方是不是执行好了,我是不是执行好了,为什么要这样执行,马上就会出现这些问题。所以我觉得这也是一个哲学意义上的启示,共同性和差异性之间是怎么样去平衡,有机的共同性不可能是一种表面上看起来的共同性,有机的共同性只能从具体的差异性里面出来。有机的共同性必须要在日常当中,用节泓的话讲是通过这种有弹性的空间不断的去构造和再构造。

姜节泓:你刚才提到跟国内的一些老同学的交流,我也有这样的经验。之前初中高中6年在同一个学校在上海,我们有一个群,之前这个群挺安静的,疫情之后,群里讨论变得非常的激烈,而且就像你说的,很多并没有就事论事,而是直接攻击人,这个是特别悲哀的。而且会很明显地自组了两个阵营,一个是在国内工作生活的同学,一个是像我们这些在外面浪迹天涯的人。你刚才提到一点非常重要,就是为什么当所有东西看似一致化的时候,我们反而出现了一些分歧,反而在各种的讨论上形成了一些冲突。这个还是在我们都是中国人并拥有相同的文化背景的情况下,如果我们回到公园里的一个羊肠小道上,迎面走来一个印度人,走来一个白人,走来一个黑人,不同的人他们给你递上来的眼色或者是微笑都可以察觉到其间的微妙,其间的距离。

我们现在网上上课网上开会,所有的人都躲在屏幕后面,这也是一种距离。我们两个人现在实际物理距离应该差不多不过一百公里,从伯明翰到牛津,开车的话一个小时就能到。但是我们之间面对屏幕的距离,究竟是一个什么样的距离?你没有办法测量,我现在离电脑大概40厘米,你离电脑40厘米么?我在想,这应该叫做一种“可折叠距离”,就像你在一张大纸两端画了两个小人,然后把纸一叠起来,两个可怜巴巴的人,他们感觉相遇了。在我们借用了一些媒体,借用了一些在线的平台,我们好像相遇了,我们好像可以交流了,但这种交流跟我们刚才所说的有弹性的距离,有弹性的社交体系是完全不同的。看似这种妥协没那么糟糕——总比见不上面好;但是也不对,打开摄像头之后,距离被折叠了之后,好像所有的东西都没有想象力了,你都不需要想象了,就在你眼前,但又不是真的。所以说这也是因为现在的这种困境产生的这种特殊的距离,即使我们在屏幕背后可以相见,这种距离依然跟我们平时所熟悉的距离及其“可控性”有所不同。

项飙:这个可控是一个非常有意思的说法,你刚才也提到打开摄像头好像就没有想象力,一个很重要的原因,我觉得屏幕和摄像头给了我们更多的可控。因为你在一个自然的物理空间里面,有大量不可控的要素。比方说一些尴尬,一些聊到一半卡住等等这些东西,在屏幕上比较容易处理,但是在一个活人站在你面前是比较难以处理的。可能创造性和弹性的一个来源就是这种摩擦性。因为我们通过这种屏幕上的交往,基本上是一种无摩擦的抽象空间,具体空间它都是有摩擦的,本身是有结构,会出现一些停滞,出现一些尴尬,出现一些突然有的时候会谈不下去,会谈崩,都会出现。有一天我跟另外一个做艺术的同事聊,他说现在 British Council(英国文化协会)有一个“Museum without Walls(没有墙的美术馆)”计划,要把很多博物馆的东西放上网看。我就觉得是一个非常大的差距,如果我要去博物馆的话,我怎么看,那个画是挂在墙上高于我,在一个灯的照亮之下,画是不动的,我得走,然后我仰视,当然我身边会有其他的人,会有轻声的耳语,在那个情况下画是主体我是客体,在空间里面我仰视画,我在想那个画究竟当时要传达一个什么样的信息?我今天跟这个画是什么关系?在这样的一个空间里面,其他的来看画的人是什么人?我跟他是什么关系?这些就构造出一个具体的物理空间,把你泡在里面。你泡在那个空间里,你就会产出各种各样的意味、意向。但是你要上网在屏幕上看的话,那完全我是主体,这个画是客体。这个画一看过马上刷,看过一个马上刷。我半个小时在博物馆里就站在一张画前看,我在这里(网络上)半个小时,我估计能看上百张的画,到最后你产生不出什么真正的意向,没有沉淀。我们叫做刷屏。所以这个是一个抽象的概念,那么当然又牵涉到一些其他的问题,所谓人要抽象当然是人造的,但是自然空间没有抽象,就是我们大脑对世界的处理,抽象的一个目的就是要去控制它,所以我们抽象好以后,就是让你在这个时间,大家来这个(zoom会议室里)视频开会。所以你有一种控制,整个现代的经济学基本上就是一个抽象的过程,原来我们种地、纺织都是很具体的,生活是由很具体的物体构造出来的,现在大家就要股市,货币就是要抽象。你看抽象之后,其实它就是一个权利对整个物质生活的一个控制过程,所以我觉得这一次其实是大家觉得失去了控制,因为不能够流动。但是另外一方面我们也看到,其实我们很多的不自然不舒服是来自于我们这种可控性太强,然后同时失去了这种弹性,这种创造,然后有一点点紧张。

如果我现在第一次见到节泓,如果你要来牛津的话,我肯定要想一想陪你去哪里,我得有很多考虑,考虑到你的口味,考虑到你几点要坐火车回。我就有很多这种我不能控制的东西,但生活那样是那样构造出来的,现在我觉得统统都不用管对吧。所以就提出另外一个问题,我以前可能也聊过,就是“方便”的问题。现在生活是变得非常方便,非常有效率。如果我们今天要在物理上开这个会的话,不管是谁去哪儿,肯定都是要至少是一天的时间了,来来回回,你总得留下来吃顿饭什么的,要一天的时间。但今天可能最多是两个小时,所有的事情都做完了,这个效率是非常高的。但是这提醒我们人不是为效率活着的,所以说当效率到了一个极致,方便到了一个极致,任何东西都有快递小哥给你送,都有“快腿”给你送过来的话,变得非常可控。但你在控制生活的时候,你也失去了自己的能动性。

姜节泓:对,你刚才提到的几点都很重要。我觉得我们的生活中稍微需要保留一些不可控,这样想象力才有土壤可以生长,不然的话就是按部就班的一步一步的操作下去,就变得没有弹性,没有创造力了。你刚才讲到人的流动,讲到距离或者现在我们讲到生活工作的有效性。在疫情之前,我们经常旅行,旅行变得越来越便捷。我记得刚刚出国的时候,20多年前,其实飞一趟中国还是一个蛮大的事,而近几年我们差不多每个月都有国际旅行,因为有不同的教学研究等等。我们旅行变得越来越方便,机场设施可以满足所有旅行者的需求。但现在突然一下子哪都不能去,我们一下子觉得我跟中国其实是有距离的,七个小时的时差是如此的真实。我们在要去见一个朋友见一个亲人的时候,居然如此无力。这跟想象力毫无关系,跟你这个人是不是有才华毫无关系,你就是哪里也去不了,宅着。其实这让我们重新去思考旅行,重新思考距离。重新思考自行车和徒步的那些青葱岁月,包括重新思考我们如何学会等待。因为就像你说的太便捷了,我要找一个谁,我可以突然打一个电话,我会期待他马上就接,不接的话应该给我回一个短消息。这不像老早以前,小时候谈恋爱的时候,连手机都没有的,你等待的时候是心的工作,是完全不可控的,距离是如此真实——等待距离的慢慢缩短。我们面对当下这样的一个“可控”的世界,可能又会引起一些新的思考。

项飙:对,大家看出他这个是浪漫的艺术家的本色,我就没有那么多感悟在里头。我觉得等待是一个很有意思的一个说法。首先我们觉得等待是一个不太好的事情,不要让人等,别人让你等一会你也觉得烦。这是方便经济的一个副产品。我们有一些人类学家,比方在印度去做调查的话,就发现他们很多人花一辈子大部分的时间在等待各种各样的东西。然后他们就问他说你这样不会等烦了吗,怎么不抱怨什么的。但是对很多印度的村民,等待就是他的一种生活方式,你也可以说我们早期的农耕社会里面,某种意义上都是一种等待,但是不是完全消极地等待,他知道春天一定要播种,你才可以等待秋天的收获,如果不播种就不用等待,但你播种了之后你是一定要去等待的。酿酒,最少是十几天,让酒自然去发酵。做各种各样的食品,同样,像我们温州做鱼饼,从鲜鱼一直到剁碎,一做就是一整天的事情,都是有很多等待。所以那个时候是充满等待,但是我们并不会因为等待而焦虑,觉得等待是生活的一部分,等待意外意味着期待。在等待过程当中,当然你也会做很多事情,大家不会就坐在那里死等,大家会聊天,然后才形成一种社会性。但今天为什么等待会变成好像是生活里最烦的事情,看来是因为我们没有耐心,目的高于了一切。因为农夫耕作当然希望秋天有好收成,但是他知道这个过程本身是非常重要的,你看秧苗成长起来,随着气候的变化怎么样长高,怎么样从青涩慢慢变成一种黄色,变成金黄色这个过程,或者你去做鱼饼一步一步的过程,上蒸笼了,烟冒直了,气味出来了,整个的过程是很有意思的。现在我们不需要过程了,我们赶快马上要买到鱼饼,在两分钟之后你要给我送到家里头了。所以这样的话就是一点点的等待都会成为一个非常大的事情,我觉得我们要重新去反思等待的意义,因为等待是非常重要的,刚才讲到生活,它必须要通过各种各样的时间和空间的间距给你构造出来。任何一个搞物理或者搞建筑人搞音乐的人都知道,如果你要没有间距的话,那就是一团糟,它没有结构了,它就没有韵律。那个房子要能站住,一定要通过一种间距。那么等待其实是对一种间距的享受,很好的状态就是你知道下一步大概是什么,然后同时你又知道现在跟下一步是有不同的,你在期待它的到来,就像一个母亲等待孩子的来临,那种等待。等待是不是可以把它作为今后我们生活的一个样本。

姜节泓:在我们极速有效的生活里,等待成了一种多余的东西。而如今,在隔离期间,当面对面交流的可能被完全撤除之后,所有的亲情、友情和爱情必须重新学会等待。等待是一种教养,一种在我们这个时代已经丧失了的教养。而这场疫情正在教会我们如何重建这种美德。我觉得你是一个乐观的等待者,期待一个好的远方。所谓的“好”当然是主观的,就是一个个体认为好的东西,比如说结婚生子,比如说买房买车,比如学业有成等等。我们都愿意去等待我们认为“好”的东西,正因为这样的“好”在前方牵引,生活才能得以继续。这个也跟你之前所提到的“悬浮”的概念有关——我们对当下是如何看待的,对未来又是如何看待的。

项飙:对,刚才我们粗浅的讲等待有两种:好的等待和坏的等待,那种享受型的比较心平气和的等待和这种非常不耐烦的等待。那么原来我讲的“悬浮”状态基本上就是一种很不耐烦的等待,所以它就意味着现在都在浪费时间,因为我要的不是现在这个状态,我要的是明天,但明天究竟是怎么样又是讲不清楚的,反正现在是不好的,我现在要做的事情就要脱离现在。所以是要否定现在为前提,去追向一个模糊的未来。其实严格意义上讲不是等待,严格意义上是他在一种奔向一个欲望,它是被一种欲望所牵引,要去挣扎着往前跑。跟农夫等待收成,跟母亲等待孩子的出生是不一样的,因为等待的那个东西,农夫和母亲非常清楚,不用挣扎,因为那个东西急不得的,你一定要等待,让自然给你提供这个结果。积极等待和消极等待的差别就在于对现在的态度,那种耐心的、充满着期待、很平静的那种等待,是说现在的每一刻都在慢慢的迈向我想象当中的未来,不管是收成还是孩子。现在的每一刻都是很值得珍惜的,因为事情都在慢慢的变化,都在慢慢的成熟,所以现在我们要去珍惜这一刻。我不是在提倡“佛系”,我觉得“佛系”的很多想法是非常微妙非常精深的,是我们很多体验和智慧的一个来源。但是我不是说不用去奋斗,不用去挣扎。我们都是在挣扎、奋斗的过程当中有一个未来的指向。但是关键是说你是不是把现在看成是每一步,就像你长跑一样,每一步你的脚落在地上,让你身体重新弹跳起来,每一个触动都是有味道的,都是有意义的。其实最后你能不能达到自己的目标,真的是不知道,像我们做研究的,如果你要从结果去衡量的话,不管是社会科学、自然科学、人文科学其实是一个风险性非常高的事情。艺术创造也是一样的。如果你不去珍惜,这样的一种积极的等待和挣扎的过程的话,很难做下去。

姜节泓:你刚才提到印度,你观察到有等待的经验,我自己不做这方面的田野调查,但也有一次类似的经验,让我的感触很深。2018年到2019年期间,我在泰国做双年展,一个全户外的展览,其中有一个展区是在一个小岛上面,这个小岛人口不多,百分之九十八的人是穆斯林,岛上只有一辆车,那是村长的。我们摆渡到岛上,那里的生活是一派自给自足的天地。适逢什么节日,服饰的色彩和街边食物的气味相得益彰。公鸡打鸣比赛是传统的赌博项目——它们漂亮地伫立在一根根备好的桩子上,不可一世。闷热的天,有几个老太太路边摆着摊卖椰子,晒着,无人问津。我记得椰子的价格极其便宜,好像是人民币大概几毛钱的样子。老太太不说英语,但好像一天也卖不了几个。中午时分,她还在等待她一个客人的到来。这个岛不是旅游景点,一个特别原生态的社区。她在等待的客人都是岛上的村民,也可能都是她熟识的邻舍。我们是外乡人。她有理想吗?她的未来在哪里?在渡船驶向的另一头吗?她的等待充满了平安,这就是她的家园,就是她的生活方式。现在我们当疫情突然来临的时候,我们似乎变得措手不及。我不知道你们牛津的疫苗研发到底怎么样了,我们天天惦记着盼着呢。疫苗就是当下的一个等待,等待一个好的结果,这个结果我们暂且不说要等多久,它是不是最终能够来临都是一个问题。这种等待让人觉得有点不安,这种不安可能会对我们刚才讲到僵硬化的社交关系雪上加霜吗?

项飙:我觉得你把这几个问题串在了一起,非常精妙的一个构造方法。首先说你碰见的泰国的老太太,我觉得她是有很强的未来感的,有很强的世界感、宇宙感。像这样的人她的未来在哪里?虽然我不知道那个具体的社区,但是通常而言像这样的居民,会有非常丰富的想象力,关于整个宇宙,对自己的生命,他不觉得是一个个体的生命,往往会认为自己是一个祖先的延续,她可能是祖母的转世,这是人类里面非常普遍的一种想象。所以他们的想象力要比我们的想象力强得多。所以他并不在乎有没有空调,因为她有宇宙,她看月亮、看星星,对她来讲是意味深长的。估计在很多中国的城市,我们现在看月亮星星都可能已经看不到了。所以它的这种彼岸性,你说渡船那一头,它是有彼岸的,但是这个彼岸不是说渡船过来的彼岸。然后回到我们这个花花世界,我们的彼岸都是说飞机的那一头,其实飞机那头跟这头没有什么差别所以也无所谓彼岸不彼岸了,不过是一个机场,另外一个城市而已。我们怎么样去塑造自己的彼岸,自己的一种超越,当然宗教依然是一个很重要的力量,然后在客观情况下讲,艺术创造非常重要,但在这里我个人觉得科学其实是一个很重要的彼岸,这里的科学不仅是说很具体的科学研究,比方说要去做疫苗,当然它有一个实际的意义就是做出来确实能解决很多问题,但是还有一个就是说它的科学态度,对我来讲是我个人体验这是比较重要的。

我可能是少数派,到现在为止我还是比较欣赏英国关于群体免疫的说法。这个不仅仅是英国,其实德国以及奥地利的科学家,他们基本上思维的启发点都是群体免疫。因为我们知道这个事情到最后就是群体免疫,有疫苗出来也无非是说有控制的通过打疫苗形成群体免疫,不是说我们真正让病毒从这个世界上消失,从宇宙消失,是没有这个能力的。我们只能够让大家形成群体免疫,无非差别是在于通过疫苗有控制的群体免疫还是说形成自然的一个群体免疫。我记得很清楚,英国提及那个群体免疫之后,我给我女儿的辅导老师打电话,一个英国老太太,属于高危人群,好奇她是怎么想的。然后她感觉非常平静,因为知道疫情发展的底线在哪里。首席科学家就说你这个是控制不了的,这个病毒的传播人类无法阻挡它,唯一的办法达到群体免疫,把曲线压平,时间拖长无非都是考虑到国家医疗系统的承受救治能力。在这样的情况下,我们当然也去了解关于疫苗的研发过程,大家也都知道这是一个充满风险的过程,可能要十八个月还是多少,我觉得这也是一个比较科学的态度,就不能够把希望都压在疫苗上,所以也就变得比较平静。我觉得我自己的生活没有那种很焦虑的等待,想让这个事情赶快过去,因为你知道这个事情他不可能马上过去,事实就是这样。所以科学,像我自己做疫情和流动这种研究,真能解决什么问题么?但是为什么要去做这些事情,因为能让我们体会到这个事情的复杂性,并不在于寻求解决方案,而是在帮助我们理解问题本身,如何在现实当中怎么样呈现出来,同时,让我们学会如何与问题共处。所以这种科学方法可能就是卖椰子的老太太对宇宙的想象,这是我们所有的跟她对应的一种想象。

姜节泓:当疫情来临的时候,我们这些做社科、人文和艺术的,似乎从根本就不如一些做医学做疫苗的研究可以解决实际问题。但是究竟什么才是“实际问题”?而疫情恰恰是提供了一个我们平时没有的平台,让我们可以从一个完全不同的全新的经验里来思考我们的日常,思考我们的这个世界。我们一直所说的社交距离——相距两米,就是这个短短的两米,改变了我们的生活和思考。但总有一天我们会把那个两米以外的世界给夺回来,不是要重回过往,而是要再改变一次。

(完)

“触 不 可 及”

线 上 展 览 通 道

长 按 识 别 下 方 二 维 码 观 展

http://www.aiva.com.cn/touch

除 了 线 上 观 展

也 可 以 在 线 下 预 约 观 展

并 参 与 有 趣 的 艺 术 工 作 坊

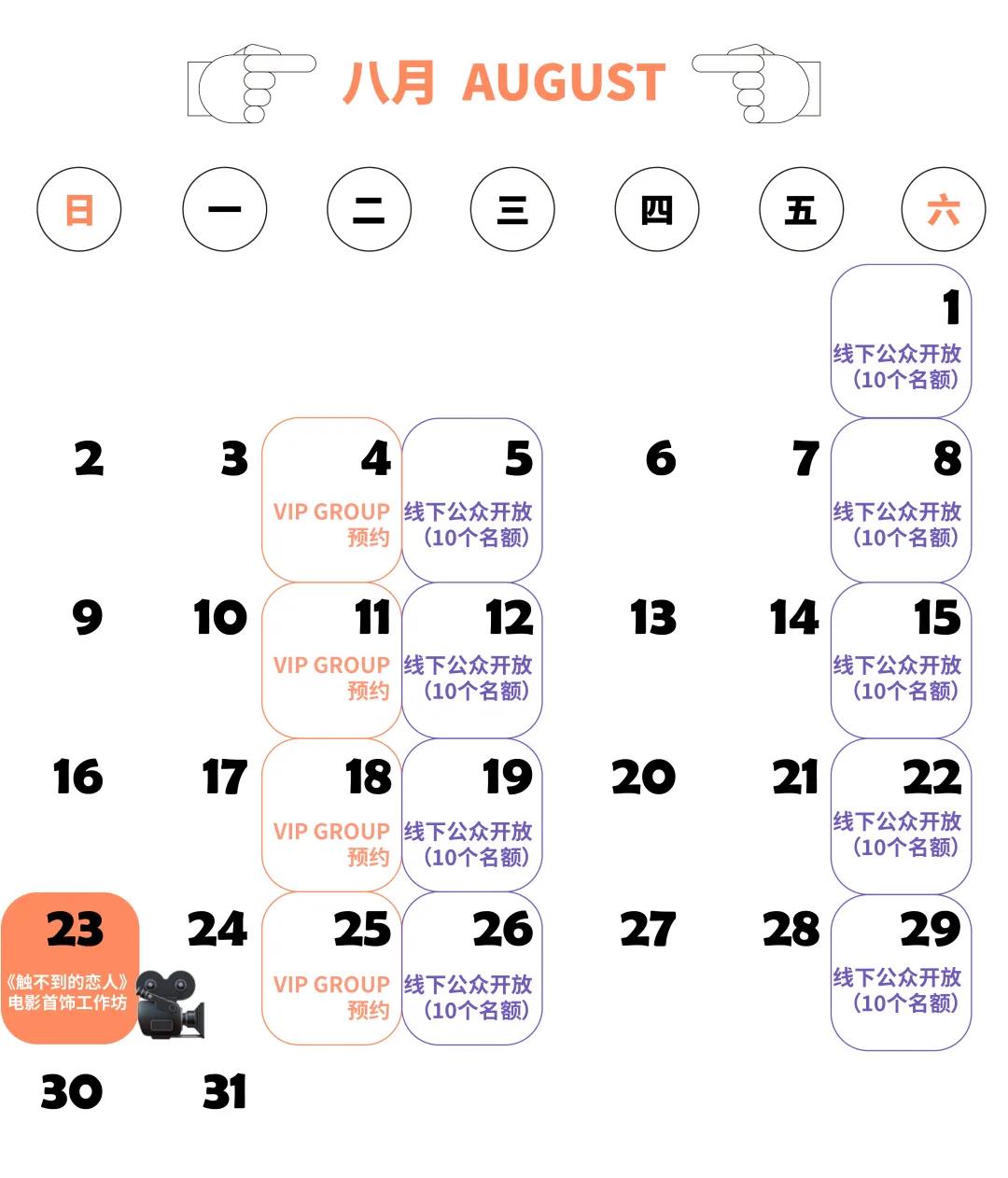

线下展览日期: 2020年6月10日—9月30日

展览地址: 上海市静安区陕西北路688号5楼

如何到达: 7号线昌平路站(3号口)、2/12/13号线南京西路站、24/304/23路公交车

展览时间: 上午10:00—下午17:00

每周三/六开放10个名额

长按识别下方二维码

填写表单预约线下观展

具体开放日期请查看下方活动日历

需识别二维码添加伯尼老师预约

记得备注“姓名+手机+工作坊”

AIVA公众号

AIVA公众号 小红书:AIVA当代首饰

小红书:AIVA当代首饰 AIVA当代首饰

AIVA当代首饰 AIVA国际课程中心

AIVA国际课程中心 沪公网安备 31010602004641号

沪公网安备 31010602004641号